安蘇では難コースといわれる与州の谷倉山に行ってきました。高谷山北の林道から歩き始めて、粕尾の新谷倉橋近くに下山するルートです。

全体的に急傾斜の登り・下りが多いコースでしたが、なんといっても、谷倉山南東のキレット状になった地点の登りと東尾根の「蟻の戸渡」への下りが難儀しました。

しかし、無事歩き終えて充実の山歩きでした。

3人旅です。

ルート数値

距離 9.0Km 累積標高 +850m -1,030m 所要時間 8時間25分(休憩込)

行程

林道切通8:20 – 8:42(548P) – 9:35(629P) – 10:32東電鉄塔10:50 – 11:00(646P) – 11:46キレット地点13:17 – 13:35谷倉山13:55 – 14:13東尾根への分岐 – 15:55蟻の戸渡 – 16:45新谷倉橋

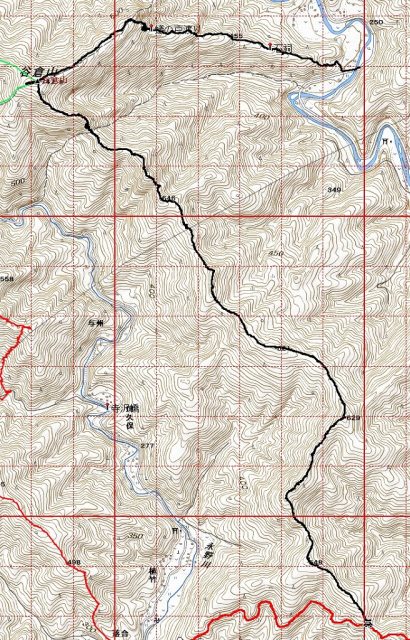

ルート図(国土地理院 承認番号 平22業使、第453号)

黒色が今回歩いたコース

経過

いずれは安蘇の主要尾根をすべて踏破したいと思っている私にとって、様々なネット情報から判断すると、最大の難関は今回の谷倉山南東のキレット状に切れ込んだ地点でした。

いくつかの情報がありますが、最も参考になったのはきりんこさんの情報です。きりんこさんはロープを使わずに歩いているのですが、写真から判断すると、私には絶対ロープ確保が必要だろうということでベテランの応援を御願いしました。ちなみに、きりんこさんは星野谷倉山から一気に歩いています。私は2回に分けて歩いたのですが、それでも、かなりハードでした。

まず、初っぱなから失敗してしまいました。私がデポ予定地点を勘違いして30分ぐらいロスしてしまいました。新谷倉橋の近くに1台デポして、与州加戸沢林道を切通に向かいます。

高谷山を歩いたときにこの林道の西側を通っていますが、落石や落葉が多くて注意しながら通過したのを思い出します。今回の東側はそれよりも通りやすかったのですが、落石が少しあるのと、枯れた大きな草が道に被さっている場所があるので多少車に傷をつけることになるかもしれない事に注意が必要です。私はそのような傷には無頓着なのですが。

尾根にでると、歩きやすい尾根でした。3人とも2日前も歩いているのでゆっくりと歩くことにしました。

こんなブリキ板がありましたが、今回はずいぶんとこのブリキ板をみました。図根点でも罰せられるのですから、三角点を無くしてしまったあの採石場は多分罰せられたのでしょうね。

そのピークに上ると左前方に男体山が見えました。今日は山がはっきりと見えます。今朝、小山から栃木に向かう車道からもいつも以上にくっきりと山並みが見えました。今日は、快晴ではないのですが、空気が研ぎ澄まされているようです。

東電鉄塔190号に到着。曇っていますが風が無いので、ここで大休止することにしました。

西正面の尾根は尾出山南東尾根です。数年前に歩いていますが、山頂近くのガレ場で前のパーティが起こした落石で怖い目に会ったのを思い出しました。

646Pへの登り。右上へ進みます。急傾斜で苦労しました。斜面にもう少し木があると上りやすかったのですが。

646Pの北側が深く切れていました。上から覗きます。下りも登りも急傾斜です。

その先にも急な下りがあります。踏み跡は右に回るものと左に回るものに分かれています。

ここを下りる前に簡易ハーネスをセットしました。

ついにやってきました。今回のハイライトの尾根です。果たして登れるのだろうかと不安になります。

問題の岩壁に到着。きりんこさんの写真がわかりやすいですね。この岩を右に大きく迂回して登った人がいるそうですが最後は苦労したとか。やはりこの岩を登るのがよいそうです。

ここからロープを使うことになりました。リーダーが確保なしで登って、安全な場所で二人を確保してくれます。

確保しているリーダー。来年、後期高齢者になるのですが、私以上に元気です。世話好きで、頼りがいがあります。

登り切った場所に祠がありました。無事登れたことを感謝しました。

キレット通過に下りから合わせて90分もかかってしまいました。2人のロープ確保をしているので致し方ないのですが、私たちがもう少しロープワークに慣れてテキパキと動ければもっと時間は短縮できると思います。

ロープ確保は本当にありがたいものでした。今回は足を滑らせたり、転倒しそうになったことは無いのですが、確保があるとゆとりが生まれます。

山頂には山名板はありませんでした。三角点と杭標識のみ。よく紹介されている壊れそうなベンチもありましたが写真には撮りませんでした。

西方向には伐採地があって、開けていますが。ネットが張られていました。奥に見えるのは熊鷹山から丸岩岳の尾根なのですが、積雪があるようです。右は尾出山です。

休憩後、尾根を東北東に下ります。15分ほど下ったところで東尾根に移るのですがその場所の特定に苦労しました。分岐地点。

地図とGPSでじっくりと確認して下り始めました。とんでもない急傾斜です。左は絶壁と思える斜面です。

わずかな尾根形を苦労しながら下ると行き詰まりました。ここで、再度、ロープを出して懸垂で下りました。

写真はぼけていますが、下りてきたのはこの斜面の右部分。倒木が横になっている箇所から下りてきました。最後に、ロープが回収できなくなってリーダーが上り返すトラブルがあってここでも長時間を要しました。

落石がおきやすい場所です。石は尖っているので小さくとも当たりたくありません。

下りてきたのは、蟻の戸渡といわれている場所の近くでした。尾根の選択は間違っていなかったようです。

事前情報として、あにねこさんがこの尾根を上った情報ときりんこさんが下った情報を読んでいて、載っているルート図を地図に書き込んだものを持参していたのですが、もっとじっくりと文章を読んでおけばよかったと思います。あにねこさんは蟻の戸渡を過ぎて尾根を左に入って谷を這い上ってから尾根に上っているようです。私たちが懸垂で下った岩壁を右に見ながら谷を上ったのでしょうね。きりんこさんは尾根で行き詰まってから、少し戻ってから谷に下りて蟻の戸渡に進んだようです。いずれの方もこの辺りは谷を進んでいるようです。しかし、私の地図には尾根をまっすぐ下りるルートが書かれていました。情報はきちんと正しく受け止めなくてはいけません。もちろん、私たちもロープを持っていなかったら、その岩場を下りるのは諦めたと思いますが。

すでに16時になっていました。図根点を過ぎて、2つ急傾斜を下ると作業道がでてきました。北方向に斜面を下りていきます。きりんこさんが下りた道のようです。私たちはその道を利用せずに、石祠があるピークへ上りました。

立派な石祠です。

最後は尾根を左に下ると林道にでることができました。私たちが下りたのは少し奥ですが、この梅林横からも尾根に取り付けそうです。

無事、ヘッドランプが必要になる前に下山できました。

全員、満足の表情でした。

下山後は、風呂はありませんでしたが、大越路峠でおいしい蕎麦を食べて帰路につきました。

近々、ロープワークの講習をやってもらう予定です。

それにしても、この辺りの尾根はバリエーション豊かです。

みつまんさん、こんにちは。

記事に気が付くのが遅くなりましたが、懸案の谷倉山キレットを攻略されたのですね。まずはおめでとうございます。用意周到な計画に、強力な助っ人もご同行ですから、達成感も十分といったところでしょう。蟻の戸渡手前の下りはやはり解り難かったですか。自分も同じところから懸垂下降しようか迷ったのですが、落ち着いて少し西に戻ってみたところ、たまたま安全ルートが見つかったので事なきを得ました。最後の石祠は見逃してしまったので心残りではありますが、もう谷倉山へ行くこともないかなぁと思っています。

コメントありがとうございます。事前にきりんこさんのブログは読んでいたのですが、肝心な部分をいい加減に読んでいました。あの場所は、きりんこさん同様に、戻って右に下るべきだったと思います。

これからもタフな歩きを続けて情報を発信してください。楽しみにしています。

返信が遅くなってすみませんでした。スパムチェックの設定が中途半端になっていて、コメントが着たという報告が届きませんでした。

設定をきちんとしたので、これからは大丈夫だと思います。

ただ、最近はボケボケでやっているので失敗ばかりしてしまいます。

こんばんわ。

谷倉山キレット攻略おめでとうございます。難所をクリアされて安蘇の主要尾根全踏破も時間の問題でしょうか。

私は岩を右に大きく迂回して巻き道を探そうとしたら土壁登る羽目になり逆に面倒なことになったのですが、やはり正面突破が一番安定しそうですね。

普段ロープを使わない(うまく使えない)ため3ピッチがどれくらいなのかわからないのですが右から巻き気味に行っても結局”3ピッチで安全な場所までやってきました”のとこに辿りつきました。

蟻の戸渡手前も難儀しそうですね。そちらに行くことは今のところ予定していませんが行く時は気をつけたいと思います。

ふみふみぃさんおはようございます。外出していたので返信が遅くなってしまいました。ふみふみぃさんが登ったという土壁は上から見ましたよ。とんでもない場所を登った人がいるんだなあと思いました。私じゃ怖くて登れません。安蘇主要尾根踏破はまだまだ完了しませんが、来冬には完了したいと思っています。でも、砕石場などでうまく歩けない場所をどうしようかと思案しています。大回りして、「尾根を歩いたことにする」で落ち着きそうですが、その大回りを出来るだけ小さくしたいものです。