足尾から南尾根で社山に登り、久蔵川沿いに下ってきました。南尾根は歩きやすいきれいな尾根でしたが、阿世潟峠から足尾への下りはとてもバリエーション豊かなコースでした。人工物など、自然の猛威の前ではたやすく崩壊してしまうことを目の当たりにしました。崩落地を歩くのは面白さもあるのですが、とにかく疲れました。

2人旅です。

ルート数値

距離 15.0Km 累積標高 +1,260m,-1,260m 所要時間 8時間20分 (休憩込) 天気:晴れ

行程

銅親水公園 6:55 – 久蔵分岐7:11 – 南尾根取付7:25 – 九蔵雨量観測所8:05 – (1182m三角点)8:45 – (1568北崩落地)10;05 – 10:50社山11:10 – 11:57阿世潟峠12:02 – 12:50林道終点12:57 – 足倉沢出会14:08 – 久蔵分岐15:00 – 15:15駐車場

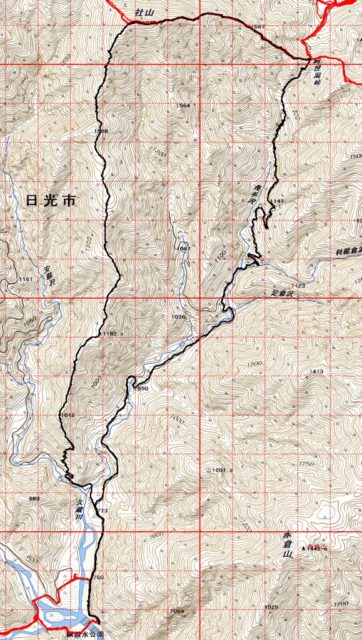

ルート図(国土地理院 承認番号 平22業使、第453号)

黒色が今回歩いたコース

経過

花は後ろにまとめました。種類は少ないですがたくさん咲いていました。

私一人なら足尾へ行くには粕尾峠経由が多いのですが、今回はSさんと一緒なので、鹿沼ICから東北道、日光自動車道経由となりました。確かに、運転は楽でした。

5:30に国分寺を出発して6:45頃に銅親水公園に到着。なんと、駐車場はほぼ一杯でした。なんとか、隅に駐車できましたが。

ゲート脇を越えて歩き始めました。正面奥の尾根が社山南尾根です。その奥が社山。

久蔵分岐。朝は左に進みました。下山は右側からヘトヘトで戻ってきました。

左に進むと安蘇沢ですが、新しく堰堤工事が始まっていました。今日は工事もお休みのようです。

尾根への取付きは「ヘアピンカーブのカーブミラーから」という情報を仕込んでいたのですが、そこから上を見るとかなりの急傾斜です。Sさんがもう少し楽なところはないかと先を見に行くと、良い取り付き地点がありました。保安林看板の後ろから取り付きました。看板に小さなピンクテープが付けられていました。

傾斜はありますが、ジグザグに上る踏み跡を追うと楽に登れました。

タヌキの溜め糞。いくつか見ました。新しそうなのでまだ使われているようです。

おなじみの看板。尾根の右下に通じる踏み跡が見えました。東側から尾根に取り付く踏み跡のようです。

大平山から黒檜に至る稜線がきれいに見えます。やはり、山は晴れが一番です。

ガレ場がありました。黒いパイプは何に使われたのでしょうか。この先にもかなり残っていました。

前方に社山山頂が見えています。周辺にダケカンバが増えてきました。

1568m峰への登りで、皇海山が見えました。中央は鋸山、尖がっているのはオロ山、左のなだらかな山は庚申山です。

左手にトラバースの踏み跡があったのでそれを辿ることにしました。1568m峰はパスです。

1568m峰北のコルは西側半分が大きく崩落しています。トラバース道はその崩落地にでました。

左手には社山から黒檜に至る尾根が見えます。遠目にはきれいな尾根ですが、7-8年前に黒檜から尾根を下った時に、笹で歩きづらかった記憶があります。また、どこで北向きに方向を変えるのか判断に苦労したのを思い出します。今なら間違えれば戻れば良いと気楽に進むのでしょうが、その頃はルートミスをしないように必死に地図を見ながら歩いていました。

白根山も見えています。この先では樹林が邪魔をして見えなくなります。

山頂は混んでいるようなので、山頂西側で大休止。シャクナゲが少し咲き残っていました。

腹ごしらえをしてから山頂に行きました。5-6人の賑やかなハイカーが休んでいました。

すぐ下山開始。社山東の尾根はすばらしい眺望の尾根です。登ってくるハイカーが何人かいます。

峠からはまず林道までの古道を下ります。もちろん、今は物好きのハイカーがたまに歩くだけでしょうが、踏み跡はしっかりしていました。

古道は沢の右岸に付けられていました。ツツジの下を進みます。

道形は、はっきりしている場所と不明瞭な場所が交互にでてきます。少しづつ高度を下げていきました。

右側に沢が出てきて、その出会いで左岸に渡ります。古いテープが残っていました。

左岸を5分も歩くと踏み跡が消えて、テープが沢山見られました。また右岸に戻るようです。

渡渉してからまっすぐ進めば良かったのですが、沢沿いに進んでしまいました。踏み跡がありません。どうしたものかと思案していると右の斜面にうっすらと線が見えました。斜面をトラバースするようです。渡渉地点まで戻って、斜面を少し上がると細い不安定な踏み跡がありました。

黄色と赤の鉄板が木に食い込んでいます。日光ではおなじみのマークです。

右岸を少し下って、左岸に移動すると、林道の終点に着きました。

林道終点で小休止。峠から50分かかりました。ここからは林道なので、崩壊が進んでいるという情報はありますが、ルートで苦労することはないでしょう。

でも、その林道は酷い状態でした。

崖崩れでガレ場のようになっている場所がたくさんあります。

まともな道でも落石が多いので足元を見ながら歩かねばなりません。種類は少ないですがたくさんの花が咲いていました。

その先に林道の分岐があり、社山南東尾根の取付きがあります。

その先で、足倉沢出会いで左岸に渡るのですが、その橋がありません。渡渉は楽にできましたが。

標高850m地点の先でまた右岸に渡るのですが、その橋が崩れていました。残骸の上を何とか歩けましたが、今度の大雨で歩けなくなりそうです。

その先で、道が消えていました。どこへ逝ってしまったのでしょう。

林道に戻って上流側を振り返りました。道は凄い力で削られてしまったようです。

崩壊場所はその橋で終わりです。ここからは気楽ですが、足裏が硬直しています。

親水公園に戻ると、パトカーや消防車が数台止まっていました。事故があったようです。

(帰宅後調べると、ウメコバ沢でロッククライミングをしていた女性が滑落してドクターヘリで搬送されたそうです。)

駐車場はまだ一杯です。路肩にも駐車しています。

無事、山歩きを終えることができました。今回の山は「往きは良い良い、帰りは怖い」の言葉どおりの歩きでした。

それにしても、人の工作物は自然の力では簡単に壊されるようです。崖や林道の崩落はかなり前から進んでいたのでしょうが、橋や林道消失は最近の大雨の影響でしょう。それにしても、この林道は何の為に作られたのでしょう。林業目的ではなさそうなので、砂防ダム工事の為に作られたのかもしれません。

今回は、下山後の風呂はなしで、帰路につきました。

今回見た花

種類は少ないですが、たくさん見ることができました。

イワニガナ。別名ジバシリ。尾根でも林道でも、たくさん見ました。葉が丸いのが特徴です。

ヨツバムグラ。林道で。小さい目立たない花なので撮るのが難しかった。ピントが合ったのはこの写真だけ。

シロヤシオ。尾根に少し残っていました。1週間早ければたくさん見られたようです。

イタチハギ。路肩や法面強化の為に植えられたのだそうです。今回写真には撮れなかったが工事斜面に黄色いエニシダがたくさん咲いていた。これも工事で植えられたものだという事です。

写真ありがとうございます。

私は足尾出身で、高校の時に遠足で松木から半月峠を越えて中善寺まで往復したことがあります。学校の遠足で。高校生全員参加です。

60年前になりますが!

あの時は、道路がしっかりしていて、もう少し歩きやすかったと思います。

懐かしい写真ありがとうございます。

さとうさんによろしくお伝えください。

コメントありがとうございます。

60年前に古道を歩いた方にコメントを頂けるとは、有難い限りです。

その当時は、林道はなかったのでしょうね。林道の部分も細道が続いていたのでしょう。

いずれにしても、足尾からは生活道だったのだと思います。でも、今は荒れ放題です。多分、復旧も難しいでしょうね。