入粟野の水沢から石裂山・小川沢峠を縦走しました。一般登山道に合流する前では2か所の岩場通過があり、少し緊張しました。一般登山道では立派なアルミハシゴの連続でした。山では誰にも会わない静かな尾根でしたが、強風が吹き荒れて、気温も低く、あまり汗をかかない山歩きでした。少し冷汗はかきましたが。

3人旅です。

ルート数値

距離 距離 7.9Km 累積標高 +1,120m,-920m 所要時間 5時間50分 (休憩込) 天気:晴れ 強風

行程

ポケットパーク水沢 7:25 – 主稜線8:45 – 10:14一般登山道合流10:29 – 11:02石裂山11:15 – 11:30月山11:38 -(10分休み)- 12:34小川沢峠 – 13:00舗装林道終点 – 13:15駐車地

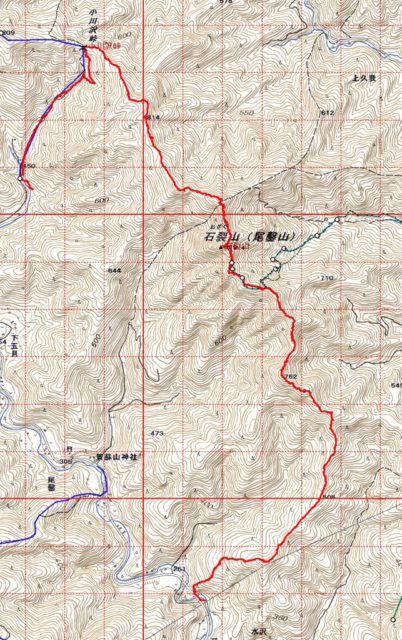

ルート図(国土地理院 承認番号 平22業使、第453号)

赤色が今回歩いた軌跡

経過

Sさんが石裂山~小川沢峠を縦走するというので同行させてもらいました。Mさんも加わって3人旅となりました。

緊急事態宣言がでているので、各自別々にポケットパーク水沢に集合。ここはトイレが完備している駐車場です。なぜこんな場所に駐車場があるのか不明ですが、私たちにとっては有難い場所です。とは言え、そう度々は利用することはないでしょうが。

下山場所に車をデポするために、Sさんと私で向かいました。小川沢峠の南側の林道路側帯にデポしました。

駐車場に戻って、登山開始です。「山旅ダイアリー」さんがほぼ同じルートを歩いているのでその情報を参考に歩きました。橋を渡ってすぐ右の尾根に取り付きました。「山旅」さんの時とは大きく変わって、今は林道がつけられていて脇に丸太が積み上げられていました。その前から尾根に登りました。写真は撮り忘れました。

結構な急登が続きます。歩き始めの急登は堪えます。

途中、いくつか作業道を横断しました。手入れの良い植林地でした。

左手に見えるのは762峰でしょうか。右の小ピークとの間に岩場が隠れている事にその時の私は気付いていません。

舗装林道にでました。私がカシミールで使っている山旅地図にはこの林道は載っていませんが、国土地理院の地図には載っています。

できるだけ尾根を歩いたのですが、左下はすぐ林道です。林道を歩いたほうが楽なのですが。変なこだわりを持つことがあります。最近はこのこだわりも薄れつつありますが。

地形図の林道終点あたりで、林道は2つに分かれて奥に進んでいました。その間の尾根に乗りました。

その先で、今回の主稜線に乗りました。

762峰の手前のピークで一休み。前方に762峰がそびえています。下には大岩が見えました。

「山旅ダイアリー」さんの情報ではこの尾根では通れない岩は基本右に巻いたようです。でもMさんは、「左も巻けるんじゃない」と挑戦しましたが、あきらめて降りてきました。

大岩を右に巻くことにしました。右に少し下ってから巻きます。

これで、1つは巻けたのですが、裏に続く岩は右も巻けません。岩に登りました。

その岩には大木が生えていて、私はそれに抱き付いて裏に回り込みました。通過後、振り返って写真。私は右を通過しました。

でも、すぐまた大岩です。その岩にはよじ登れそうな気がしたので挑戦しようとしましたが、適当なホールドが見つかりません。結局、右に巻きました。細い根が巻き付いていて補助ロープのように使えました。

通過後に振り返って撮影。木の左側を巻いてきました。こちらからでは岩を越せそうです。

北側には笹目倉山がきれいに見えます。下から見るのとでは少し形が違います。

西剣ノ峰からの下りもハシゴです。下りのハシゴは最初がバランスを崩しやすいのですが、ここのハシゴは掴みやすくなっています。

降りたところは御沢峠と呼ばれる場所で、入粟野の賀蘇山神社への分岐です。ルートはかなり荒れているようです。

少し上って御沢峠を振り返りました。右側の道が入粟野への分岐です。「危険」の文字はありますが「禁止」にはなっていないようです。

奥に男体山が見えるかと思ったのですが、日光の山は雪のようです。右手は月山。左少し奥は大滝山のようです。

月山に向かいました。

岩場はありますが、一般登山道なのでスイスイ登れました。

あと一登りで月山です。しかし、ここで、薄い踏み跡に誘惑されて左に登ってしまいました。

次第に踏み跡は薄くなったので、急斜面を這い上って登山道に合流しました。

月山に到着。ガイドブックには木造の神社があるようになっていましたが、石の簡素な祠に置き換わっていました。

鳥居もあります。この石をここまで運んでくるのは大変だったでしょうね。

小川沢の表記がある標識。かつてはその方面にも歩く人が多かったのでしょうか。

月山からは西向きの尾根に乗ります。ジオグラフィカでしっかり確認してから下りました。

鹿よけネットの脇を下ると、雪の残っている新しい植林地にでました。若木には細かい目の網袋が掛けられていますが、効果はあるのでしょうか。

その先の植林地では間伐が進んでいるようです。この先で大休止しました。風を避けて、日なたで。寒い日は休む場所の選択も大変です。

峠に到着。「石裂山」の標識はありましたが、ネットで見た「横根山」の標識は探したのですが、見つかりませんでした。

ここから、どう降りるか。南へは急な傾斜です。それを下るのが正規の判断でしょうが、私が参考にした情報では少し戻るようにトラバースするようになっていました。たしかに、その方向に踏み跡があるように見えます(見えただけかもしれません)。少し東にトラバースすると小さな尾根に乗ります。そしてその左下に作業道が見えました。急な傾斜をその道へ下りました。

その道は崩落の進んだ廃林道でしたが、やがて、新しい林道に合流しました。

その道はキャタピラ跡がハッキリした急な作業道でした。キャタピラ車で木材を運んでいるようです。

少し下ると左に廃屋がありました。ゴミ箱、山でよく見る赤い鉄の灰皿杭が見えたので林業関係の作業小屋だったのかもしれません。

もう少し下ると舗装された林道にでました。集積された材木が積まれています。今朝、車のデポでここまで来たのですが、もし作業があれば邪魔になるだろうとここに駐車するのはやめました。でも、作業はなかったようです。

その少し下に門が封鎖されている廃屋がありました。地形図では奥に数件建物があるようです。

車のデポ地に到着。そこからは窓を全開してマスクをして駐車場まで戻りました。

今回、山で会った登山者はゼロでした。やはりこのルートのハイライトは762峰前後の岩場だったと思います。寒かったけど楽しく歩けました。