益子の大郷戸アルプスを歩いてきました。初夏の陽気に低山を歩くのは汗だくになりそうですが、今日は程よく涼風があり、快適に歩き通す事ができました。

3人旅です。

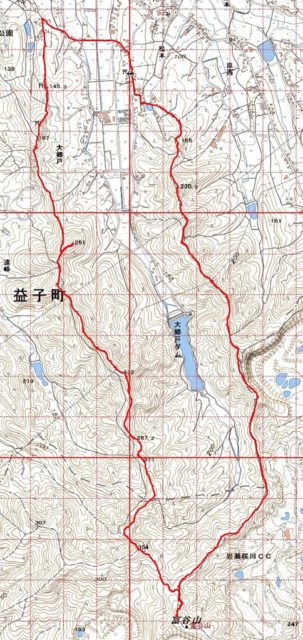

ルート数値

距離 12.1Km 累積標高 +850m,-850m 所要時間 6時間50分 (休憩込)

行程

小山 6:00 – 6:50三ノ宮神社7:20 – 7:37荒町自然公園標識 – 8:30行灯峰 – 9:07中尾根展望西コース分岐9:20 – 10:50富谷山11:20 – 12:38回顧の峰12:43 – (230.2m峰)13:35 – 14:00下山口 – 14:10三ノ宮神社

経過

大郷戸アルプスは最近時々名前を聞くのですが、まだ歩いたことはありませんでした。Mさんが久しぶりの山歩きに大郷戸アルプスを歩くというので私も仲間入りしました。Kさんも入って3人旅です。

大郷戸アルプスは地元の有志が開発・整備保守もされているようです。とても歩きやすいコースでした。

三ノ宮神社から反時計回りに周回することにしました。三ノ宮神社には十分すぎるほどの駐車スペースがあります。簡易トイレも置かれていました。

道は尾根を下りていきますが、右に入ると尾根道が続いています。

金毘羅神社への分岐。このコースには「大郷戸アルプスの仲間たち」というグループが整備した案内標がたくさん付けられています。

コアジサイが咲いていました。この先でも、沢山のコアジサイを見ることができました。

その先で尾根は車道で切られていました。でも少し左に進むと尾根に復帰できます。

尾根から少し東に離れていますが、「行灯峰」に立ち寄りました。どうして「あんどん」なのか分りません。少し先に「大山祇命」と彫られた石碑もありました。山頂部には梵天飾りで使われたのかもしれない竹が数本捨てられていたので、祭事が行われる場所なのかも知れません。

主稜線に戻って南進。

地籍図根三角点というものが有りました。

最初の鉄塔。今回は西尾根・東尾根でそれぞれ2つずつ、計4つの鉄塔の下を通過します。鉄塔下からは日光の山々が見られると期待していたのですがまったく見えませんでした。白く霞んでいます。

登山道でこんな花を見ました。東尾根でも少しみましたが、西尾根ではこの1株だけです。タツナミソウでしょうか。こぢんまりした株ですが。

坂の中程に「夫婦の木」がありました。種類は不明ですが、2株の木が途中で完全に合体しています。その先でまた分かれるのですが、片方は折れていました。

鉄塔の下にはアマドコロがたくさん咲いていました。見頃は少し過ぎていましたが。アマドコロとナルコユリの違いは茎に角張った所があるのがアマドコロということらしいです。

何の標識でしょう。県境が東の尾根に下る場所にあったので境界杭なのかも知れません。

岩瀬町の「猟区」看板。これは県境が西からこの稜線に合流する場所にありました。

すぐ354m峰です。富谷山亡き後、大郷戸アルプスの最高峰らしいです。

木に白い花が咲いていました。落ちている花を見ると花弁は五枚です。名前は不明です。

採石場の上の好展望地にでました。正面に筑波山、加波山が見えますが少しぼやけています。

眼下の町は岩瀬の街並みです。目を凝らすと、北関東自動車道を走る車も見えました。

富谷山の山頂は削られて消えてしまいました。展望地の少し南東に山頂はあったようです。

360度の展望なのですが、ハッキリ分るのは北東の雨巻山です。雨巻山からの西尾根が呼んでいるように見えました。今度の冬には歩いてみましょうか。

富谷山分岐に戻りました。私たちは西尾根から東尾根に周回します。

分岐では尺八を吹きながら登ってきた男性に会いました。「大郷戸アルプスの仲間たち」のメンバーの方で、話し好きのようで、大郷戸アルプスについて色々と聞かせてくれました。

分岐もたくさんあります。エスケープルートには困らないコースです。

「狸転げ坂」。気を付けないと人間も転びます。慎重に下りました。

またまた地籍図根三角点です。大郷戸ダムがチラリと見えました。奥に見えるのは加波山です。

車道に下りてきました。10分程歩いて三ノ宮神社に戻りました。

今日は、水を4Kg程余分に担いでいたので、脚以上に、肩と腰に疲れを感じていました。

今年の夏は東北の山を歩きたいと思っています。それで、少し歩荷訓練をして見ました。

まだまだです。