根本山へ行ってきました。沢コースでは初めて男坂を登りました。江戸の昔に庶民がこんな厳しいルートを登ったとはすごいですね。信仰のなせる技でしょうか。

4人旅です。

ルート数値

距離 8.7Km 累積標高 +910m,-910m 所要時間 5時間55分 (休憩込)

行程

三境林道入口P 7:50 – 7:57不死熊橋 – 9:17金穴沢出合9:30 – 10:10籠堂跡10:15 – 10:42根本山神宮10:44 – 11:00奥宮11:10 – 11:35中尾根分岐 – 11:44根本山12:13 – 12:22中尾根分岐- 13:02石祠 – 13:20中尾根入口 – 13:39 不死熊橋 – 13:45 三境林道入口P

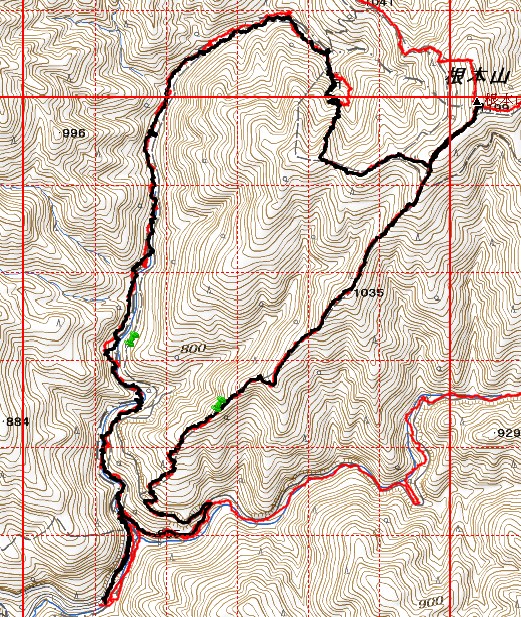

ルート図(国土地理院 承認番号 平22業使、第453号)

黒色が今回歩いたルート

経過

今年最後の山歩きに何処に行こうかと考えました。熊鷹方面に行こうとしたのですが、登山口までのアクセスがまだ完全でないようです。それで、山頂は熊鷹に近いのですが、登山口が離れている根本山にしました。7年前の冬に沢コースを歩いていますが、数年前に整備されたという男坂に今回初挑戦する事にしました。

小山6時発。最短の老越路峠経由で行こうとしたのですが、前日雪が降っているかもしれないので、凍結の可能性を避けて桐生市街経由に変更しました。梅田ダムを過ぎて、梅田ふるさとセンターを過ぎると人家が少なくなって、有っても生活感のない家が多くなりました。道幅が狭くなって、石鴨天満宮を過ぎるとまもなく三境林道入口に到着しました。そこから先は通行止めになっています。ちなみに、三境林道も通行止めでした。

私たちが出発準備している内にもう一台到着しました。私たちが先に出発したのでどちらに向かったかは不明です。

不死熊橋を渡ってすぐ、左の急斜面を登ります。ロープが手助けしてくれました。

また左岸に移って、高巻きます。高巻道は大抵、足元が安定しない場所があるので要注意です。こんなロープ、七年前はあったのだろうか。記憶にありません。

「ハイキングコース」の名に迷わされてはいけません。この先、「ハイキング」でなくなります。

右岸が段々に補強された場所に出ます。ネット情報によると、数年前はここにアルミの橋があったらしいのですが、今秋の大雨で壊れてしまったとか。

アルミ橋は少し川下に仮置きされていました。不安定で途中でガクッと横に傾きます。

立派な掲示板。右奥の斜面が行者山から南西に尾根を下ったときの突端です。

沢を覆う倒木を越えます。この辺りに「十三丁石」が有ったはずなのだが見忘れました。

ロープが設置された沢沿いの道。写真は通過後振返って撮影したものです。

その先で右岸に移って、大休止。

「金穴沢出合」という掲示がありました。このような掲示はルートの各所にあって、全体の配置図が不死熊橋南に掲示されているので、それと照合すると現在位置が簡単に把握できるようになっているようです。地元の「根本山瑞雲倶楽部」の努力で設置されたようなのですが、その苦労に敬意を払いたいと思います。

壊れそうな橋は怖くて渡れません。その横を右岸に渡渉。奥の滝は「魚止の滝」というらしい。

沢沿いに進むと、岩の大きな段差がありますが、ボルトが足場用に打たれていて、クサリもあり楽に下りられました。通過後、後ろを見上げると高巻道が見えます。同じように段差がありロープが張られているのですが、七年前に通過に怖い思いをしたことを思い出しました。

そう言えば、「五丁」と「二丁」の間に「四丁石」が最近見つかったらしい。大雨の増水で隠れていた物が出てきたという。でも、それを見つけることはできませんでした。

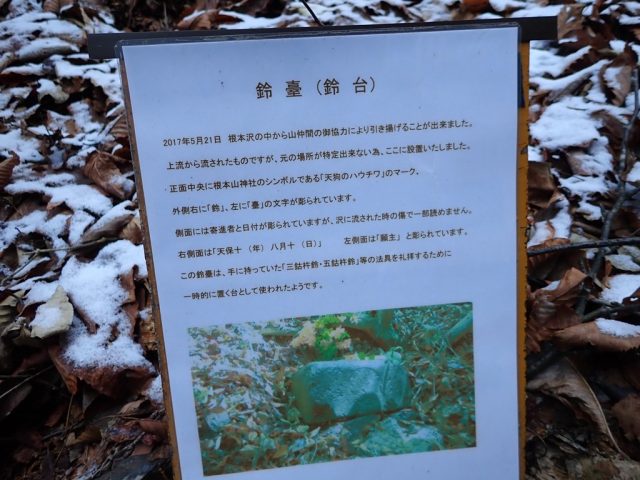

その先に「鈴台」

石段を越えるとまもなく籠堂跡です。

その手前に石塔がありました。象形文字のような彫りがあります。面白いですね、何でしょうか?

籠堂跡の石塔。右の掲示板によるとここには女人堂もあったとか。

籠堂跡から本流を外れて右の沢に入っていきます。

すぐ、女坂・男坂の分岐です。今回は右の男坂へ進みました。

滝の右を登りますが、少し滑りそうでした。ロープが助けてくれました。

その上は急な斜面です。

立派な石祠。岩戸山神というらしいですが、この急傾斜面によく設置したものです。

ストックをしまって、岩場に突入します。岩場は、ホールドが豊富ですから慎重に登れば難しくありませんでした。

その上は少し足場が悪くなります。杉の根もいいホールドになりましたが、やはりロープが頼りになりました。

無事男坂を登れたことに感謝して鐘を撞くと沢にいい音色が響き渡りました。

鐘撞堂の先に根本山神社本社があります。危険な状態で正面には回って見ることはできませんが、「拝観窓口」から覗き見ることができました。神様を覗くというのは変な感じですが、今までの無事を感謝し、この先の無事を祈願しました。

ところで、鐘撞堂は仏教施設だと思います。男坂でみた不動明王も仏様です。神社・仏教、ごちゃ混ぜの修験道施設です。自然への畏敬の念がとても強くて、一つの体系では間に合わないのだと思います。古人の包容力の大きさに感心します。

そこからも急登が続きます。クサリもありますが、杉の根がたくさんあって良いホールドになります。

左手に日光連山が見えるのですが、風が強くなってゆっくり見てられません。

奥社に到着。陽だまりで少し休憩です。

かつては「峰の平」と呼ばれていたと思うのですが。行者山からは南西に延びる尾根を下ったり、「角力場」という遺構へ下る人がいるようです。でも一応その方面はロープで遮られていました。

行者山からはロープのある急斜面をコルに下りて登り返します。その後、中尾根分岐へ植林地をトラバースしました。

分岐から少し急登すると、歩きやすい尾根にでました。樹間に日光連山~袈裟丸まで見えるのですが見通しが良くないので写真は撮りませんでした。でも昨日の雪ですっかり白くなっていました。

風は強いので少し下って、風を避けて大休止しました。Mさんが甘酒をふるまってくれました。温かくてとても美味しかったです。

さあ、下山です。分岐の下で植林地に入っていきました。

また、植林地に入って、ジグザグに高度を下げていくと、登山道が大きく掘られている箇所がありました。

雨水によって掘られたのでしょうが、すごい力です。

まもなく、中尾根入口へ下りてきました。

そこからは林道をゆっくりと歩いて駐車地まで戻りました。私たちの他に2台駐車していました。今回は、山中で、山頂近くで登っている男性単独1名にあっただけの静かな山歩きでした。他にもどこかを歩いている人がいたものと思われます。下山後は、足利の地蔵の湯で汗をながして帰路につきました。

沢コースは楽しいルートでした。水量が多いときは渡渉が厳しいですが、少ない時期なら歴史を感じながらの楽しい古道歩きになります。

江戸時代には大山講、富士講、伊勢講などがあり、庶民にとっては大切な巡礼の旅だったようです。もちろん、信仰心だけでは無く娯楽の意味合いも強かったと思われます。それは落語の「大山詣り」「東の旅」などで伺うことができます。根本山信仰も同じようなものだったと思われます。きっと、先達に導かれて若者が白装束でこの古道を歩いて行ったのでしょう。男坂には古いクサリが残っていますが、それに掴まって必死に登ったと思われます。その中には私のように高所恐怖症の者もいたでしょうが。そして、それを果たした後は大人の仲間入りが出来たのでは無いでしょうか。多分、帰りの桐生宿では大賑わいだったのではないかと思われます。

ちなみに、籠堂跡までに20回の渡渉がありました。現地で数えたのでは無く、帰宅後写真で判定したので少なくともそれ以上あると思われます。

ところで、七年前に初めてここを歩いた時も写真を撮っていますが、鐘撞堂までに18枚しか撮っていませんでした。今回は122枚撮っています。前回は皆に付いていくのが精一杯で撮る余裕がなかったのでしょう。それからすると7年間で多少余裕のある歩きができるようになったのだと思います。