桐生黒保根の栗生山へ行きました。南西に涌丸まで延びる尾根を縦走してきました。最初は少し藪っぽくて、後半は岩稜歩きを楽しむことができました。

3人旅です。

ルート数値

距離 7.1Km 累積標高 +870m,-870m 所要時間 5時間55分 (休憩込)

行程

涌丸路肩8:10 – 8:35雷電山8:45 – 9:48三角点峰9:50 – (休憩15分) – 798m標高点11:00 -(10:20休憩10:35)- 山頂下峠12:23 – 12:32栗生山山頂12:50 – 山頂下峠12:54 – 13:25栗生神社13:35 – 13:55栗生神社入口

ルート図(国土地理院 承認番号 平22業使、第453号)

省略

経過

栗生山は初めてです。そこから南西に涌丸まで延びる尾根を歩いた記録は、ネットで検索すると「あにねこ」さん、「たそがれオヤジ」さん達、先人が歩かれているようですが、ヤマップ、ヤマレコなどにはあまり投稿されていないようです。それで、「あにねこ」さんの記録を見ながらカシミールに記録してそれをスマホに転送しました。もちろん、スマホで事前に地図を読み込んでおくだけで十分なのですが、ルートデータを読み込んでおくと咄嗟の判断を間違えにくくなります。歳を取るとスマホで現在位置を確認しながら歩いても勘違いをしてしまうことがあります。その時に地図に赤いルートが表示されていると間違いをおかすことが少なくなります。ルートミスをして引き返すことは少なくなりましたが、地図と実際の地形を照合しながら歩く楽しさは味わえなくなりました。

小山を6時に出発。涌丸の路肩の広くなった場所に駐車させてもらいました。ツル性植物は元気ですね。電線じゃないのかな。

ビニールハウスの脇を通って、斜面に取り付くとまずは軽い藪です。

急な斜面を登ります。私は今日の岩稜に合わせてアプローチシューズを履いていたのですが、それが良く滑るのです。落葉を蹴ってできるだけ地面を出すようにしました。途中から踏み跡らしいものを使いました。

雷電山に到着。石祠があります。藁縄ではすぐ腐ってしまうからでしょうか。ロープをしめ縄のようにしています。雷電山は605m標高点の少し南東の小ピークです。

藪は数分で突破できます。

鞍部に下りてくると先人の記録でも見た運搬機械がまだ放置されたままでした。

この尾根にはピンクテープはあまり見かけません。でも木にペンキを塗られたマークが随所にありました。林業者が付けたマークなのでしょうか。

798m標高点の南で、ルートが北東から北西にかわる地点で大休止。この尾根には山の境界杭の立派なものが沢山ありました。

また峠に下りてきました。石祠がありました。向こうに大岩がありました。写真ではよく見えませんが。

楽しい岩稜歩きです。この岩はへこんだ所(チムニーと云うのでしょうか)を登りました。

岩の上に赤い実をたくさん付けた木がありました。他にも黄色い実を付けたものもあります。実が残っているので鳥も食わない不味い実なのだろうと勝手に思いました。

バリエーション歩きは終わりです。登山道に合流しました。山頂下のコルです。

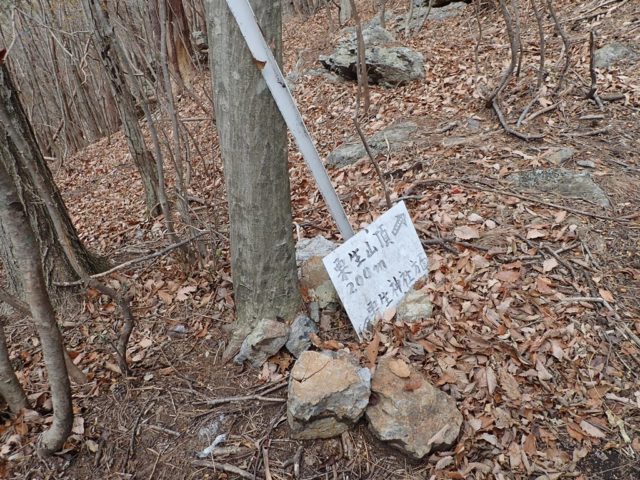

栗生山山頂に到着。誰もいません。大休止。山頂からの眺望は木に邪魔されて良くみえません。

ここで、2組のハイカーに行き交いました。夫婦と単独男性です。夫婦はかなり疲れているようでした。

約25分でコンクリートの道にでました。

カツラの木。黄葉が美しいそうです。ほんの少し葉が残っていました。

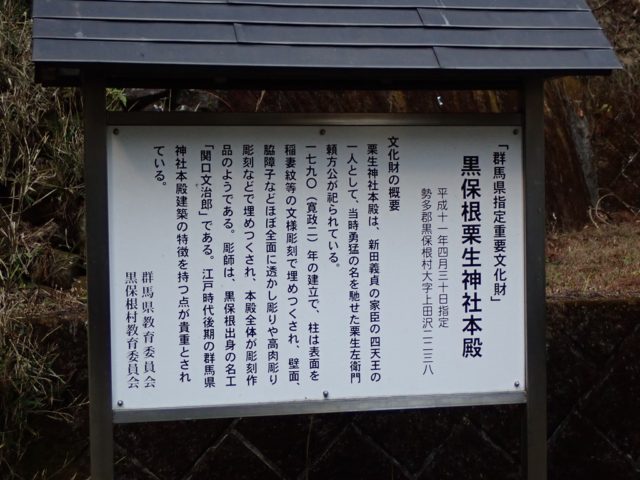

栗生神社に到着。寛政年間に建てられたそうです。修繕は何度もやっているんでしょうね。でも、新田義貞の家臣が祀られているとは驚きです。だれでも神様になれるんですね。私が神様になったらなんの神様なのでしょうね。屁の神様かもしれません。最近、やたらと屁がでるんです。「ありがたや、ありがたや、屁が出るぞ~」

舞を奉納したと思われる舞台がありました。写真がぶれています。そのせいでは無いと思うのですが、屋根が傾いているように見えます。かなり傷んでいました。

神社の前にはビバークできそうな山門がありました。石段を下りると鳥居がありました。その前に数台駐車できるスペースがあり、2台停まっていました。

そこから20分程歩いて、朝、自転車をデポした場所に到着。大ベテランのSさんが車を回収に向かいました。途中、何度か登坂があり、山を歩く以上にきつかったと言っていました。

下山後は、水沼駅の温泉で汗を流して帰路につきました。今回も、大きな渋滞には巻き込まれずに帰宅できました。