鳴神山へは2度訪れていますが、まだカッコソウを見たことがありませんでした。それで、咲き始めたというカッコソウを見に行きました。

鳴神山は「新花の百名山」だとか。カッコソウ以外にもたくさんの花を見ることができました。特に今回は、この辺りの花に非常に詳しい方に遭遇して、いろいろと教えていただけたのが幸運でした。平日とはいえ、たくさんのハイカーで賑わっていました。どうやら我々同様毎日がGWのハイカーが多かったようです。カッコソウはこれから満開に近づくと思われます。

花を見ながらのゆっくりとした歩きです。総勢4人。

花の写真は後ろにまとめましたが、名前などは不明点・間違いもあります。後日少しづつ調べます。

ルート数値

距離 7.3Km 累積標高 (+710m,-710m) 所要時間 5時間10分(休憩込)

行程

駒形登山口(7:25)-肩の広場(9:35-9:45)-(カッコソウ保護地) – 肩の広場(10:00) – 鳴神山山頂(10:08) – 椚田峠(10:33)-(カッコソウ保護地) – 椚田峠(10:50-11:10) – 赤柴登山口(11:33) – 駒形登山口(12:35)

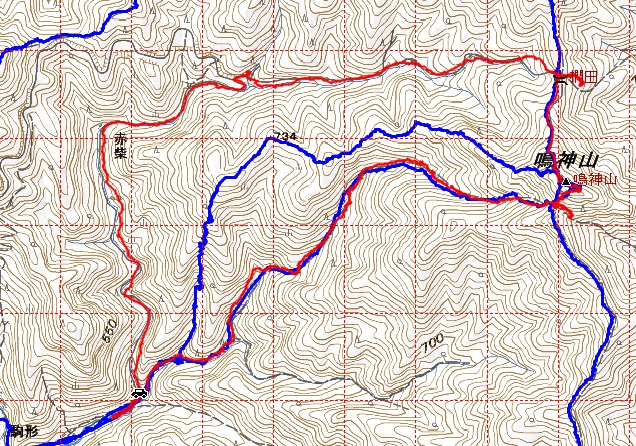

ルート図(国土地理院 承認番号 平22業使、第453号)

今回歩いたのは赤ルートです。

経過

カッコソウを見るには東から入って周回するのが簡単です。しかし、車道が細いのでもし駐車場に空きがないときに駐車する場所の確保が難しいと思われたので駒形登山口からの歩きにしました。

7時過ぎに駒形に到着。空きがあったので駐車場に駐めることができました。

準備をしていると、男性ハイカーがやってきて、「カッコソウはたくさん咲いていますよ」と教えてくれました。毎日のように登って、保護活動をしている地元の方のようでした。

登山口は工事中でした。たしか5年前に初めて鳴神山に来たときも工事をしていました。

仮説トイレが置かれていました。前回(2014/12/5)には設置されていませんでしたから、それ以降に設置されたようです。ありがたいことです。早速、使わせていただきました。最近は土木工事でも地域住民にどのように貢献しているかが査定ポイントになるのだそうです。このトイレも登山者への配慮をしたということでいくらかのポイントを加算されたのかもしれません。

林道端にも花がたくさん咲いています。それを観察しながらゆっくりと進みます。

沢沿いの道を進みます。倒木の整理はなかなかできないようです。

木で囲って保護されている植物がありました。後から登ってきた腕章を付けた男性に尋ねると、木で囲っているのは「ウバユリかレンゲショウマです」と教えてくれました。この男性にはこの後色々と教えていただきました。

かなり登ってきました。若葉が萌葱色に近づいてきます。尾根付近にはミツバツツジが咲いているようです。

広場から数分下るとカッコソウの保護地でした。こちらのカッコソウは数株しか咲いていませんでした。

肩の広場に戻って山頂へ向かいます。数分で山頂です。数組のハイカーが休んでいました。

すぐ椚田峠におりることにしました。途中、ミツバツツジ・ヒメイワカガミを見ることができました。

第一展望台からの眺望。多少、霞が切れてきたようです。

コツナギ橋方向に少し下るとカッコソウ保護地です。こちらにはかなりの花が咲いていました。

コツナギ橋方面からどんどんハイカーが登ってきます。地元の方と思われる年配者がいろいろと説明していました。「有志一同」でこの看板をおいたのですね。

残念なことにカッコソウは遊歩道近くにはあまり咲いていませんでした。良い写真を撮るには望遠レンズが必要なようです。私のデジカメではうまく撮れませんでした。

椚田峠に戻って、大休止の後、赤柴方面に下山しました。

こちらの谷は花は少なめですが、きれいな谷でした。

その谷はまもなく植林地に入ってすぐ「赤柴登山口」の標識がある林道にでました。

林道脇にもいろいろと花は咲いているのですが、両脇の植林地はかなり荒れていました。この現状を維持するのも大変そうです。

林道は赤柴支線を分岐しています。この林道は赤柴林道です。

林道は一部舗装されていますが、舗装されていない場所もたくさんあります。林道を進んでいると上で「キーキー」という変な音がしました。何事かと振り返ると、しばらくして自転車を押した女性が林道を下りてきました。小平の方から来たと言っていました。自転車では舗装されていない場所ではゆっくり進まないとパンクしそうです。

廃屋が見えてきました。釣り堀だったようです。その下でも何軒かの廃屋が、また墓地もありました。この谷にも生活の場があったようです。

まもなく駐車地です。この辺りの新緑は見事でした。

駐車地に到着。路肩には10台ぐらい駐車していました。

足利の地蔵の湯で汗を流して帰りました。

花

登山口付近の林道脇

山道

スミレ。たくさんの種類を見ることができました。ただ、ナルカミスミレは見つかりませんでした。時期的にスミレの時期は過ぎているのですが、腕章をした男性によると「今年は1株も見なかった」そうです。

ヒトツバエゾスミレ。ナルカミスミレはこの変種で、花が白で、花柄が緑なのだそうです。写真の花の色は白っぽく見えるのはまもなく花の時期を終えるからだそうです(ピンクの花も散る前には白っぽくなる)。

限りなくナルカミスミレに近いような気がするのですが、花は少しピンクが残っています。

フモトスミレ。小さなスミレです。斑入りです。私が気に入っているスミレです。

ウツギ。 登山口では満開でしたが、この辺りでは花は咲き始めたばかりのようです。

キランソウ。ニシキゴロモに似ていますが、キランソウの茎は地を這い、葉の羽毛が多い。

サンカヨウ? 崖です。この崖では夏にはイワタバコ・イワギボウシなどが見られるそうです。

椚田峠への下りでは近くでたくさんのトウゴクミツバツツジを見ました。

椚田峠への下りで見たヒメイワカガミ。北斜面に群落がありました。

赤柴への下り

赤柴林道で

?(一カ所だけですが群落がありました) =>2016/5/6 「ヒイラギソウ」のようです。でもネットで調べても私たちが見たほどの群生はありませんでした。